木材の適材適所

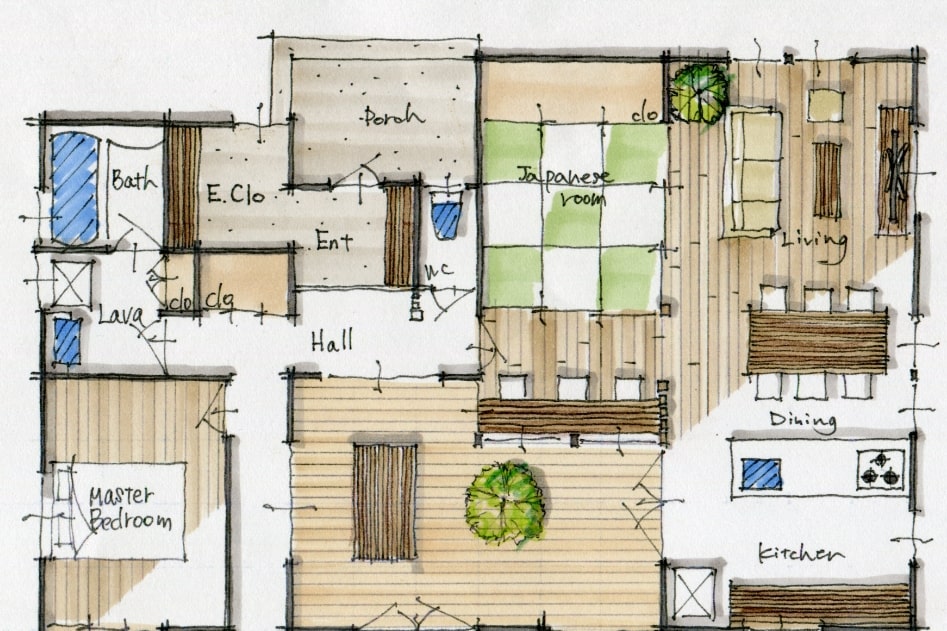

古くからの知恵を活かす最大のポイントが、「適材適所」。木造住宅では、様々な木材がそれぞれに持っている特徴に合わせて、適切な部位に適切な材を活用することで、強靭な構造躯体を実現することができます(右ページ図表1)。

ただし、木材全般に共通するデメリットとして、「反り・ひねり」や「割れ」が発生するという問題点があります。建築時に真っ直ぐだった木材も、年月が経つと曲がったり反ったり…。本来の構造体としての強度が損なわれてしまうという問題点がありました。

しかし、近年、それらの木材の性質は、木材が内部に含んでいる「水分量」の変化により生じていることが分かりました。『含水率(木材に何%の水分が含まれるか)』を木材として使用する前に、予め調節すること…具体的には木材を乾燥させて含水率を下げることにより、「反り・ひねり・割れ」などの発生を抑えることができ、さらには、木材のもう1つのデメリットでもある、『腐蝕』の問題をも解決することにつながりました。

樹種と適材適所の例

図表1

※1・・・奈良県林業試験場調べ

※2・・・農林水産省林業試験場「木材の強度及び弾性係数」より

通し柱

松材

同じ比重の木材の中で「圧縮・曲げ・引張」強度が最高レベル。集成材でさらに強度UP(※2)

柱

欧州赤松・杉材・檜材

同じ比重の木材の中で、特に「曲げ」に対する強度が最高レベル。集成材でさらに強度UP(※2)

間柱

松材

欧州原産の高強度木材。人口乾燥により含水率を25%以下に抑えることで、防蟻効果も

土台

ヒバ材

腐蝕やシロアリに強く、耐久性が高い(※1)

梁・桁

松材・杉材・檜材

含水率を抑えたKD材とAD材の米松は、特に「曲げ弾性」が高く、躯体の強度を高める(※2)

母屋・棟

松材

建物上部の暖気が上昇していく箇所は、木材の乾燥が早く、「弾性」の高い松材を使用

ポイントは含水率

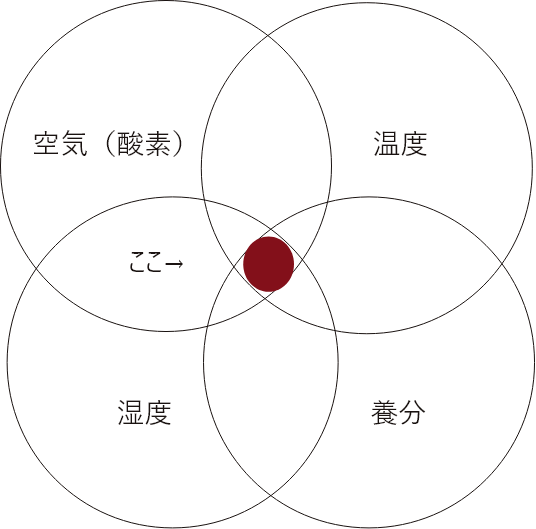

木材は、一定の条件に当てはまると腐蝕します。木材を腐蝕させる原因は「不朽菌」が発生することであり、不朽菌は①「温度」、②「湿度」、③「養分」、④「酸素」の4つの要素が一定の条件で揃った時に発生します。逆に言えば、この4つの要素をコントロールして、不朽菌を発生させなければ、木材は腐蝕しないことがわかっています(図表2)。この木材の「腐蝕」のメカニズムが解明されたことで、国産材はもちろん、欧米等からの輸入材も問題なく利用できるようになり、逆に国産材・輸入材を問わず、様々な木材の優れた特徴を活かせるようになりました。そのポイントが「含水率」。木材として利用する前に、あらかじめ木材に含まれる水分を減らしておくことで、木材の腐蝕の心配はなくなり、「丈夫で長持ちする木材」を実現することができるのです。

LwSでは、各部位に最適な木材を選び、必要箇所にKD材(人工乾燥材)、AD材(天然乾燥材)、集成材をバランスよく配置することで、家全体の強度を高める手法を確立しています。

<腐朽菌発生のメカニズム>図表2

バランス耐震

構造体の強度で重要なのは、①「各部位単体での強度」と、②「全体としての強度」の2つの視点。それぞれの視点を組合わせて、木造住宅が考慮すべき「地震力」と「風圧力」という2つの外的圧力に対応します。

木造軸組工法は、柱・梁・桁などの骨組みを「接合金具」や「筋交い」で補強する仕組みであり、「筋交い」等の補強材により「耐力壁」と呼ばれる頑丈な構造体を組むことで、各部それぞれの強度を確保します。

ただ、家のような複雑な形をした構造体では、これらの「耐力壁」をただたくさん確保すれば耐震性が向上するのかと言えば、事はそう簡単ではありません。

建物全体にかかってくる負荷をどのように吸収し、逃がすのか・・・という観点が重要になってくるのです。それには何より『構造体全体のバランス』が重要となります。つまり、その建物に負荷がかかった際に、どの部分にどれだけの負荷がかかるのか、そしてその箇所が負荷を吸収できる構造になっているか、が問われることになるのです。そこで注目すべきデータが・・・「偏心率」と呼ばれる数値です。

ポイントは偏心率

しかし、近年、それらの木材の性質は、木材が内部に含んでいる「水分量」の変化により生じていることが分かりました。『含水率(木材に何%の水分が含まれるか)』を木材として使用する前に、予め調節すること…具体的には木材を乾燥させて含水率を下げることにより、「反り・ひねり・割れ」などの発生を抑えることができ、さらには、木材のもう1つのデメリットでもある、『腐蝕』の問題をも解決することにつながりました。

じっくり丁寧に施工

見えない部分にこそ、最高の仕事を

LwSでは、完成後には見ることができなくなる構造・躯体や壁内などの箇所にこそ、細やかな工夫と丁寧な仕事が不可欠だと考えています。見えない部分に施された丁寧な仕事がその建物全体の質を高め、気品を生む…そう信じています。一般の方々が目にすることの少ない実際の建築現場では、それぞれの分野で熟練の技術を持つ職人達が、各々の役割にプライドを持って仕事をしています。自分の名に恥じない仕事を残そうと、懸命に努力しています。LwSではそんな職人達が自らの最高の仕事を気の済むまでやりきれるように、着工から完成までの工期を「約6か月」と、かなり長く設定しています。

建築工程には、コンクリートやモルタル等素材の乾燥に一定の時間を要する工程や、無垢の木を現場で加工するような繊細な技術を要する工程など、時間も手間もかかる工程が多くあります。そのような工程にしっかりと期間を確保することで、職人達がその能力を発揮でき、「ひと手間」を惜しまない家創りを実現できると考えています。

現在の住宅業界では効率が重視され、コスト抑制のため工期も短縮傾向にあり、現場にかかるプレッシャーが高まっていると聞きます。そんな業界全体の方向性に対し私達LwSは思うのです…私達の携わる「家創り」という分野は、効率が全てではない…人の一生よりも長く守られる「家」には、寧ろ、効率を抑えてでも守るべき価値があるのではないかと。

職人達が、誇りにできるような仕事を残せる環境作りは、家創りの質を高める上で大切な要素だと感じています。効率性を追求するのではなく、工期を長くしてでも、末永く大切に守られるような丁寧な仕事を後世に残したい。「ひと手間」をかけてでも家の質を高めていきたいものです。私たちLwSの決して変わることのないこの姿勢こそが、今の住宅業界においてLwSが最も異彩を放つ部分なのかも知れません。

随時、構造見学会を行なっております。

詳細は、LwSのブログやフェイスブックに掲載しておりますのでご確認ください。

COLUMN

木の住まい

「高い耐久性」の実現のために、LwSが取り組むのは、「基本」に忠実であること

一見するととても優れた技術や素材に見えても、それが本当に100年・・・それ以上の長きに渡って残っていけるのか・・・?と、常に問いかけることです。LwSの目指す家創りでは、短くても数十年・・・長ければ数百年の長い検証に耐えて来た、信頼の置ける素材や技術を大切にしていきたいと考えています。

日本には、古くは飛鳥・奈良時代から、現代に至るまで、脈々と技術を高めてきた、独自の木造建築の技術があります。現代の木造建築においては、古くからの建築技術に倣いたくても、材料の確保の困難さや、特殊な専門技術が失われてしまっていることや、そもそも手間がかかり過ぎること、コストがかかり過ぎること・・・など、とても継承することが難しい現実があるのは事実です。

しかし、古くからの建築技術の中でも基本となる部分・・・つまり「樹種の性質に合わせた木の使い方」や「木組みの技術」などの知識は、今もしっかりと残され、継承されているのです。

それら古来の建築技術や古の知恵に多くを学びつつ、最新の建築工学で明らかになった構造体を強化するための知識・技術を組み合わせることで、100年先を見据えた、末永く残る家創りを実現しようとしているのです。

LwSの考える高耐久工法の「基本」は・・・「木材の適材適所」と「バランス耐震構造」。

古来、日本人の住まいとして親しまれてきた「木造」の家。国土の68%を占める雄大な森林資源に恵まれた私達にとって、とても身近で親しみやすく、心癒される存在である「木」。「木」は日本人にとって身近な存在であるが故に、家創りの素材として選ばれてきたことは、自然なことでした。

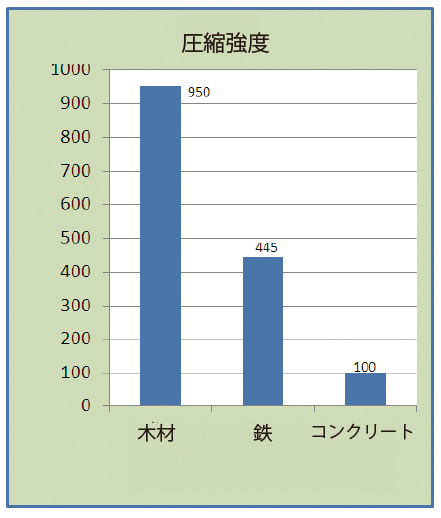

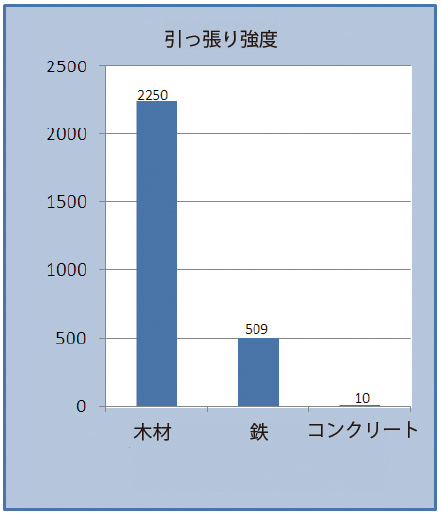

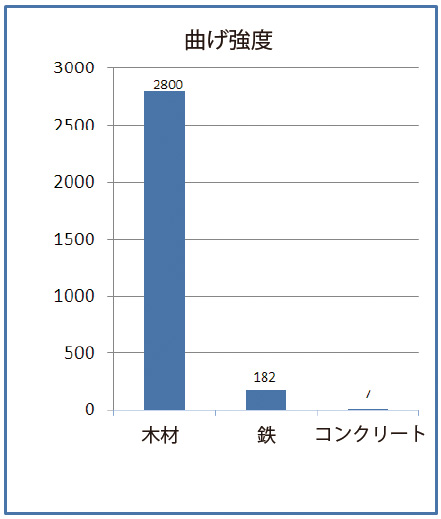

ただ、「木」が家創りの素材として選ばれてきた理由は、それだけではありません。家創りの素材として大変優れている、その「性質」にこそ理由があります。その1つに、何と言っても「耐久性の高さ」が挙げられます。一般にあまり知られていませんが、木材は伐採後に乾燥が進むほど、圧縮や引っ張り、曲げなどへの強度が高まっていく特長があります。つまり、完成直後をピークとして、後は強度が落ちていく一方の、鉄やコンクリートなどの無機質系の素材と異なり、木は、年を追うごとに水分が抜けて引き締まり、強度が高まっていくのです。

さらに、素材の強度を表す「同じ比重での圧縮強度」を、住宅用資材として使用される鉄やコンクリートと比較してみると、「木」は、なんと・・・「鉄」の2倍、「コンクリート」の10倍にも及ぶことが分かっています(図表3)。

図表3「木材・鉄・コンクリートの強度」(日本林業技術協会)

図表3に示される通り、圧縮に対する強度だけでなく、「引っ張りに対する強度」、「曲げに対する強度」でも、木材の強度が他素材に比べて圧倒的に強いことがわかります。

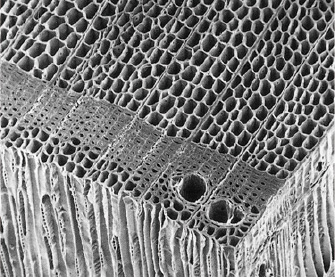

ハニカム構造によって「木」は、軽く、少ない材料で、高い強度を確保することができる

木材の断面を拡大してみると、表面が「蜂の巣」のような構造になっていることがわかります。このような、中空のパイプが無数に集まったような構造を「ハニカム構造」と言い、少ない材料で強度を強くできる特殊な構造体として知られています。このハニカム構造によって、「木」は、比較的軽く、少ない材料で、高い強度を確保することができるのです。

しかも、先に述べた通り「木」の強度は、年を追うごとに高まっていきます。適切な環境下に置かれた場合、「木」がどれほど長持ちするのか…。約1400年に及ぶ風雪に耐え続ける世界最古の木造建築「法隆寺」の例を始めとして、日本各地に数百年~千数百年の間残り続ける木造建築物が、数え切れないほど残っていることだけでも、十分な立証と言えるでしょう。

LwSでは、このように優れた特性を持つ「木」の特徴を知り尽くし、その特徴を最大限に活かすことで、人に優しい「良好な空気環境」と、百年先を見据えた「高い耐久性」の実現を目指しています。

木材の強さはハニカム構造に由来

木材の断面を電子顕微鏡で見ると、細かい管のような細胞がたくさんみられる(ハニカム構造)

良好な空気環境

個性あふれる

デザイン性

じっくりプランニング